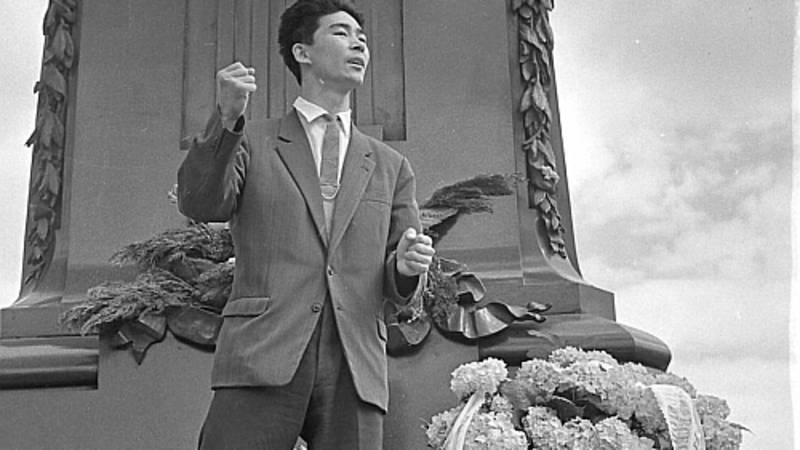

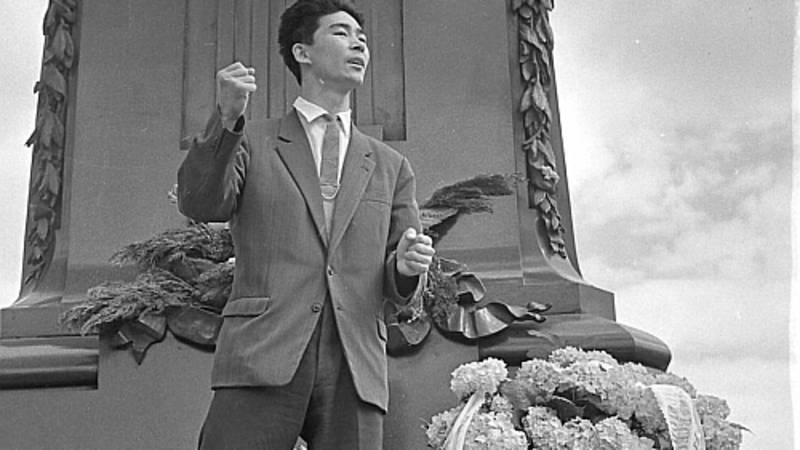

Владимир Санги: Созидательная сила протеста

Накануне своего 80-летнего юбилея классик отечественной литературы поделился своими воспоминаниями и планами

Первые стихи – и первый успех

– Владимир Михайлович, у вас за плечами путь в литературе длиною более полувека. А как все начиналось? Что вас впервые подтолкнуло к творчеству?

– Прежде чем рассказать эту историю, надо напомнить, что наша семья, как и многие другие, попала в жернова политических репрессий. Мне было три года, когда моего отца в 1938 году арестовали как врага народа и вскоре расстреляли. После этого всех нас, как членов семьи неблагонадежного человека, переселили из нашего стойбища Осой в Чайво – под надзор сельсовета и пограничной комендатуры. Жилья для нас не было, и местные русские жители – я до сих пор помню их фамилии: Ткачев, Пятаков, Якушкин, Крупа – помогли моей подслеповатой бабушке и маме построить землянку. В этой землянке я начал осознавать мир и себя в мире. Мне казалось, что жить в таких условиях – это нормально, так и должно быть. Я рос как настоящий мальчишка-нивх: на берегу моря, в тайге, говорил на родном языке, помогал в рыбной ловле и охоте, участвовал в древних обрядах, верил в наших богов, учился у старших строить гармоничные отношения с природой – птицами, бурундуками, медведями, китами и нерпами…

Когда мне исполнилось девять лет, моя больная мама проводила меня из нашей землянки – учиться в национальную школу при восточно-сахалинской культбазе. Добирались мы в Ноглики на катере по морю, потом вверх по реке Тымь. Меня поселили в интернате, это был большой двухэтажный деревянный дом, очень ладно рубленный китайскими плотниками еще в начале 30-х годов. Для меня он был чудом, сказочным дворцом! Впервые в жизни я увидел вокруг себя так много русских людей, воспитателей в интернате, жителей поселка. Мне казалось, что все русские на одно лицо, и я поражался, как они друг друга узнают?

До этого я даже не представлял, что слова можно записать буквами, что есть книги. Меня грамоте научил наш учитель Василий Васильевич Семенов, крещеный орок из села Вал, выпускник ленинградского института народов Севера. Меня поразило, что он прекрасно говорил не только на родном орокском и русском языках, но и на нивхском и эвенкийском.

– Я так понимаю, это все еще предыстория?

– Да, а история началась в тот момент, когда заведующая интернатом Екатерина Ильинична Жебдунова, эвенкийка с материка, привела к нам в класс хорошо одетого, строгого мужчину. Представила: это старший лейтенант НКВД, он с вами проведет беседу.

Я хоть и понимал тогда русскую речь через слово, но внимательно вслушивался. А гость говорил примерно так: «Вы все воспитаны в отдаленных стойбищах, многие из вас – дети врагов народа, ваших отцов за враждебную деятельность против Советского Союза сослали в лагеря, а кого-то и расстреляли. Я запрещаю вам говорить на нивхском языке!»

И тут у меня само собой вырвалось по-нивхски: «Ян рара?» («А почему?»)

Он резко посмотрел на меня:

– Что ты сказал? А ну-ка повтори!

Я спокойно повторил вопрос. А наш учитель, Василий Васильевич, перевел.

– Я же сказал, – раздраженно начал военный, – что среди вас много неблагонадежных ребят! Вы – дети врагов народа. И когда вы общаетесь на нивхском языке, нам непонятно, о чем вы говорите. Может быть, вы как раз сговариваетесь против советской власти? Поэтому я запрещаю вам говорить по-нивхски! Все поняли?!

Он поднялся и ушел. Тут и урок закончился. Пацаны есть пацаны – кто бегает, кто прыгает, уже забыли о беседе… А я все сижу. Думаю, думаю… И вдруг у меня непонятно откуда стихи выскочили на нивхском языке:

Кай, тьый

Гый нык-нык!

Чайворох ни

Вийнык-нык!

Подстрочный перевод такой: «Еду на собаках. Влево ли поеду, вправо ли поеду, а все равно в свое Чайво приеду». Вроде не совсем понятно, да? А нивх бы сразу понял! Ведь когда едешь на собаках по заливу, а на заливе торосы, упряжка то влево пойдет, то вправо, но все равно вперед идет, к твоему стойбищу.

Я стал это стихотворение читать громко и нараспев, заведующая услышала, подошла ко мне и строго сказала:

– С тобой же только что беседу провели! А ну-ка стань в угол!

Я стал в угол, думаю: это разве наказание? Стою, усмехаюсь… А тут ребята увидели, что я наказан. Подбежали, Екатерина Ильинична объясняет им: «Санги стоит в углу, потому что нарушил запрет работника НКВД по-нивхски разговаривать. А он то ли песню, то ли стихи сочинил на нивхском».

И вдруг Сергей Курнайн из Пильтуна – а мы с ним до этого враждовали, он был второгодник, часто меня лупил – неожиданно взял и запел эти мои стихи:

Кай, тьый

Гый нык-нык!

Кекрворох ни

Вийнык нык!

Только он вместо «Чайво» вставил слово «Кекрво» – это название его стойбища на Пильтуне. За ним Миша Чесайн то же самое спел, но уже про свое родное селение Ныйво. И все ребята стали прыгать, и каждый про свой поселок этот стих поет! Чуть ли не хором распевают! Заведующая растерялась – а сделать ничего не может.

– Получается, первый же литературный опыт сразу принес вам всеобщее признание?

– Да, только для нашей строгой Екатерины Ильиничны это закончилось невесело. Через пару дней я увидел, как она, одетая в подпаленную мужскую куртку, подпоясанная какой-то веревочкой, во дворе колет дрова. А этим у нас в интернате всегда занимался истопник, дед Блажко, старожил Ноглик, украинец. Мы, пацаны, давай ей помогать, разносить дрова по комнатам. Думали, что дед Блажко заболел. А оказалось, ее за то, что она позволила нивхским детям разговаривать на родном языке, тем более – песни распевать, выгнали с должности заведующей! Хорошо хоть вообще не уволили, оставили дрова рубить…

Владимир Михайлович Санги – писатель, основоположник нивхской литературы и общественный деятель, создатель нивхского алфавита, автор букваря и других учебников для нивхских школ, лауреат Государственной премии РСФСР, член Международной лиги защиты прав и свобод человека при Экономическом и социальном совете ООН.

Родился на Сахалине в стойбище Набиль. В 1959 году окончил Ленинградский пединститут им. Герцена, в 1965 году – Высшие литературные курсы в Москве. Член Союза писателей СССР с 1962 года.

С середины 70-х жил в Москве, в 1975–1993 годах работал секретарем правления СП РСФСР. Награжден медалью «За доблестный труд» (1970), орденом «Знак Почета» (1977), орденом «Дружбы» (2006). В 2002 году труд В. Санги был отмечен Премией губернатора Сахалинской области, в 2004 году – Премией Сахалинского фонда культуры.

Еще прошлой осенью писатель получил приглашение отметить свой 80-летний юбилей (18 марта 2015 года) в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже.

«Вот те на, я уже писателем стал!»

– Значит, вас побудило к творчеству чувство протеста против несправедливости?

– Это чувство, наверное, вместе со мной родилось. На протяжении всей жизни оно в какие-то поворотные моменты определяло мою дальнейшую судьбу.

Помню, я только поступил в ленинградский пединститут имени Герцена на отделение народов Севера. Однажды к нам пришел Казимир Лисовский – известный очеркист, корреспондент «Литературной газеты» по Сибири. И спрашивает: «А вы бы хотели встретиться с ленинградскими писателями, которые пишут о народах Севера?» Ну, конечно, хотим! И вскоре у нас побывал Геннадий Гор, популярный в те годы прозаик, принес нам свой роман «Юноша с далекой реки» – о нивхе, жившем на реке Тымь. Оказывается, Гор в молодые годы, будучи журналистом, побывал на нашем острове, был и в Ногликах, познакомился с нивхскими юношами, которые потом стали, как и мы, студентами института народов Севера. И он добросовестно, как сумел разглядеть, показал в своем романе жизнь нивхов. А я стал читать и думаю: он же плохо знает нивхов! Я хоть и житель залива Чайво, но нивхов с Тыми хорошо знаю, ездил туда на каникулах к друзьям в гости, родители их к нам зимой на собаках приезжали, а летом на лодках. Вместе мы на нерпу охотились, коренья искали... Ну а Геннадий Самуилович, вижу я, слабо владеет материалом – как же он решился описать жизнь нивхов недостоверно?! И когда Лисовский спросил мое мнение об этой книге, я ему так прямо и ответил – с юношеской безоглядностью.

А он все добросовестно записал – и опубликовал в журнале «Сибирские огни» как рецензию на роман Гора, ссылаясь на меня, конечно. Я пришел в ужас, когда прочел! Почему же он меня не спросил, готов ли я такие резкости в печати говорить?!

Но зато это чувство протеста – против неточного, поверхностного изображения моего народа, подвинуло меня к тому, что я сам решил писать о нивхах.

–А как состоялась ваша первая публикация?

– Благодаря Геннадию Гору, как ни удивительно. Он вскоре снова пришел к нам в институт и спросил, пробует ли кто-то себя в литературе. Все молчат. «А где студент, который на мой роман написал рецензию?» Я сзади сидел, скромненько так. Пришлось подняться. Он говорит: «Ты, наверное, сам что-то пишешь?» Я помялся, мол, пробую, но не знаю, как получается. Тогда он предложил показать ему свои тексты.

Я принес ему четыре как бы рассказа, оставил. Потом снова пришел, уже за вердиктом. Помню, перебирает он задумчиво мои листки:

– Вот это, – говорит, – совсем сырое, можешь выкинуть… Это пусть полежит еще… А вот это почти получилось, надо подработать – и будет настоящий рассказ.

Не успел я опомниться, а он уже звонит в детский журнал «Костер»:

– К вам скоро подойдет молодой нивхский писатель Владимир Санги, примите его.

Я стою, обалдевший: вот те на, я уже писателем стал! А было мне тогда 17 лет. Только приехал из стойбища, ничего в жизни еще не видел, по мировосприятию совсем мальчишка. Но набрался смелости, пришел в редакцию. Меня хорошо приняли, взяли рукопись, дали телефон, сказали – дней через 10 позвони. Я позвонил, говорят: в таком-то номере журнала пойдет ваш рассказ. Ничего себе! Это меня просто поразило.

– А вы писали тогда на русском?

– Да. Хотя по мировосприятию я был нивх, но думать и писать уже мог и на русском языке.

Кого из детей крепче любишь?

– Все, что вы успели сделать, либо о нивхах, либо для нивхов. Проза, стихи, обработка фольклора, нивхский алфавит и букварь, переводы на нивхский язык русских классиков, составление книг для чтения в школах… Почему вас всю жизнь волновала только эта тематика?

– Началось все тоже из чувства протеста. Как-то один известнейший фольклорист, профессор Веселовский, собрал нас, студентов народов Севера, в институте языкознания. И говорит: у ненцев богатый фольклор, у эвенков тоже, и у нанайцев… А потом спрашивает меня: собирают ли нивхи свои материалы по фольклору? Я не смог ему ответить: у меня вдруг хлынули слезы, я убежал, перебежал на другой берег Невы, долго бродил и никак не мог успокоиться. Мне было горько от того, что никто нашим фольклором не занимается. И что другие народы Севера – нанайцы, юкагиры, эвены, ненцы – уже создали свою литературу, а нивхи и не начинали! Как же так?! Это же несправедливо! Значит, я обязан собрать фольклор нивхов, иначе никто не станет этим заниматься, и этот бесценный материал уйдет в небытие.

А еще я тогда решил, что сам буду писать только о нивхах. Так все и началось. Я работал не спеша, старался соизмерять свое творчество с тем, что было до меня сделано. Прочел почти все, что было написано другими про нивхов, – но ни от одного произведения не получил полного удовлетворения. Всегда находил недостатки. И не только потому, что жизнь нивхов показывали неточно. Я рано уловил, что авторы свои описания подстраивают под какую-то идеологическую задачу, под нее и материал собирают, и героев «назначают». Отсюда и фальшь. Это тоже вызывало во мне протест, в своих книгах я старался описывать все максимально правдиво.

– Думаю, это одна из причин, почему они так популярны у нескольких поколений читателей. А для вас какое из ваших произведений самое дорогое, самое любимое?

– Трудный вопрос… Я, наверное, слишком любвеобильный! Это как из родных детей выбирать: кого крепче любишь? Многие писатели говорят, что самое любимое – последнее написанное произведение. А я бы, пожалуй, выделил повесть «Изгин», хотя написана она пятьдесят лет назад. Кстати, я сначала написал рассказ и даже в какой-то газете опубликовал его. Но потом почувствовал, что чего-то недосказал. Сел, поработал, переделал его в повесть. И мне эта рукопись как-то очень легла на душу. На волне такого настроения меня пригласил редактор «Огонька» Анатолий Софронов, мол, зайди, принеси нам что-нибудь новое. Я принес ему рукопись повести «Изгин», он на другой же день позвонил и говорит: «Потрясающая повесть! В ближайшем номере опубликуем».

После выхода повести многие известные писатели лестно отзывались о ней. Так вышло, что моя самооценка и мнение уважаемых людей здесь совпали.

Еще мне до сих пор очень дорог давний мой рассказ «Первый выстрел», о котором в одной из рецензий было сказано, что это «пронзительный рассказ». То же могу сказать и о романе «Женитьба Кевонгов», получившем очень высокую оценку центральной литературной прессы.

Монументальный труд

– Последнюю вашу работу – вышедшую в 2013 году книгу «Эпос сахалинских нивхов» – трудно охарактеризовать одним словом. Мне кажется, сказать, что это монументальный, титанический труд, – слишком мало. Я знаю, что путь к изданию этой книги составил более 40 лет!

– Да, все правильно. В этой истории тоже все началось с моего внутреннего протеста. Я еще в молодости не раз слышал от многих известных фольклористов, что у нивхского народа не может быть такого грандиозного жанра, как эпос. Как не может, возмущался я, если это эпическое сказание – по-нивхски «настур», я в детстве слышал много раз. Это особое действо! Исполнитель эпоса – «настук» – поет перед слушателями с вечера до самого утра, иногда заканчивает исполнение только на следующую ночь. Но в те годы никто из исследователей не мог записать «настур», ведь от руки такое длительное пение не запишешь, «настука» нельзя останавливать – он не должен прерываться, это все равно что прерывать спектакль после каждой реплики. А магнитофонов во времена моего детства еще не было.

Мне очень повезло, что в 1974 году, когда я купил один из первых доступных по цене магнитофонов ВЭФ-12 рижского завода, еще была жива наша сказительница Хыткук. Старенькая бабушка, совсем больная – у нее был рак легких. Я встретился с ней, принес тайменя на строганину, бутылку спирта, она настроилась на исполнение. И я всю ночь записывал «настур» на магнитофон, получилось несколько пленок.

Во время записи я уловил, что строки эпоса бывают короткие, бывают длинные, а бабушка же больная – поет, а дыхания не хватает. Она вторую часть строки иногда не успевала проговаривать. Ей-то казалось, что она строчку полностью спела, внутренним голосом. А я назавтра стал слушать запись и обнаружил много мест, когда магнитофонная лента молчит, только шумы идут. И у меня, слава Богу, хватило ума пойти к Хыткук еще раз и дать ей самой запись послушать. Эффект неожиданный: она себя за этими шумами слышит, а никто другой не слышит! Таких пробелов оказалось несколько сотен! Она их согласилась исполнить заново, а потом мы вместе весь «настур» перенесли на бумагу. То есть я слушал пленки, уточнял у нее каждую строку, и весь эпос тщательно переписал. Это единственный случай в мировой фольклористике – полная запись такого огромного жанра. А если бы я сам расшифровывал, без участия Хыткук, то рукопись пестрела бы белыми пятнами.

Потом много-много лет я пытался издать эту книгу. Аудиозапись удалось оцифровать только в XXI веке, с помощью фирмы «Сони», когда я получил грант министерства образования Японии и Токийского госуниверситета. А издателя для книги ни в советское время, ни позже никак не удавалось найти. И только благодаря компании «Сахалин Энерджи», которая профинансировала все затраты, книга вышла в свет.

– Что вы испытали, когда впервые взяли в руки плод сорокалетнего труда?

– Ощущение было такое, что я шел-шел в гору, забрался на самую вершину и – и наконец могу отдохнуть. Еще я подумал, что долг перед своим народом я теперь выполнил полностью.

– Владимир Михайлович, неужели это значит, что вы решили поставить точку в своей литературной работе?

– Нет, просто это был такой момент усталости, наверное. Прошло какое-то время, и я подумал, что ведь у меня в запасниках еще много материалов: песенный жанр, стихотворный, предания, мифы... Недавно, осенью, при систематизации видов нивхского фольклора я пришел к выводу, что знаменитые этнографы прошлых лет – Штернберг, Крейнович, Пилсудский – не совсем правильно понимали жанровые особенности нивхского фольклора. И написал работу, в которой определил совершенно новый жанр: мифологические предания. Мое углубление в теорию нивхского фольклора достигло такого уровня, что я могу уже и такое себе позволить. И тогда я пришел к выводу, что обязан подготовить к печати том разных жанров нивхского фольклора. Там будут мифы, легенды, мифологические предания, лирические песни, а еще своеобразный вид любовных песнопений, которые исполняются как от женского, так и от мужского лица. Это необычные песнопения: поющий делает вид, что не испытывает чувств к адресату своего обращения. Таких произведений очень много в нивхском фольклоре.

– В начале этого года вам присвоили звание почетного жителя Сахалинской области. Что вы испытали, когда узнали об этом?

– Знаете, когда тебе почти 80 лет, многое воспринимается уже без восторга… Я ведь уже много разных наград и званий получал. А это звание воспринял скорее как повод для того, чтобы осмыслить все сделанное и подумать о том, что могу еще сделать.

Экспресс-опрос

Закончите фразу:

– Мое жизненное кредо…

– Служить народу.

– Если бы я мог отправиться куда угодно, это был бы…

– Залив Набиль, где я родился.

– Чтобы быть хорошим писателем, нужно…

– Быть хорошим писателем.

– Больше всего я люблю…

– Свою собаку по имени Рад, которую воспитал. Этот пес стал родоначальником возрожденной мною породы гиляцкая ездовая.

– Больше всего я не люблю…

– Многословие, необязательность.

– Я считаю, что добился успеха благодаря…

– Наличию во мне первозданного чувства протеста.

–Нужно читать книги, которые…

– Пишу я.