В тоске по небесам

В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка, посвященная образу птицы в изобразительном искусстве

Экспозиция создает новый контекст, в котором около двухсот произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства из фондов музея начинают играть дополнительными смыслами.

Образ птицы – один из самых ярких в культуре, его можно встретить практически в каждом произведении искусства. Возможно мы, люди, считаем себя в чем-то сродни птицам. Этот образ будит в душе сильные иррациональные порывы, истоки которых уходят в глубокую древность.

Содержание символа многозначно. В древних культурах египтян, греков, шумеров, индейцев Южной Америки, африканских племен и австралийских аборигенов бытовало поверье, согласно которому в момент смерти душу человека подхватывает птица и уносит ее в потусторонний мир. Царство мертвых мыслилось одновременно как царство солнца и воды. В связи с этим в изобразительном искусстве многих народов можно найти деревянные изображения птиц в форме лодок, которые уносят души в мир иной.

В этом смысле интересны ковши, представленные в коллекции русского декоративно-прикладного искусства музея. Они выполнены из дерева в технике точения, резьбы и росписи и имеют форму ладьи, напоминающую плывущую птицу. По словам Евгении Ворожцовой, главного научного сотрудника музея, утки и лебеди особо почитались среди северных народов России как птицы, связанные с небом, солнцем и водной стихией.

Ту же роль обитателей пограничного пространства между миром живых и миром мертвых, но в более зловещем обличье исполняют и птицы в работе Л.К. Казбекова «Взгляд». Здесь часть ветвей мирового древа слева гнется под тяжестью плодов, а справа – будто корчится в предсмертных муках. В центре картины над кроной дерева кружит хищная стая воронья.

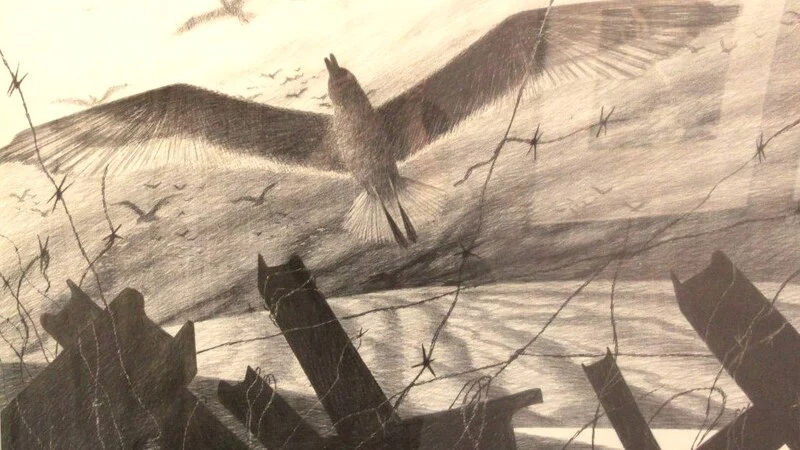

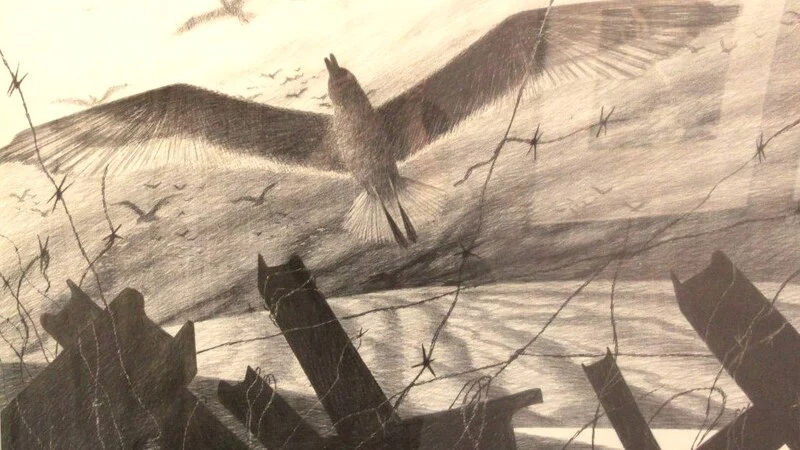

Если же говорить о менее давнем философском подтексте, то в сознании современного человека птица ассоциируется прежде всего с полетом и свободой. А символ безысходности – птица, бьющаяся о прутья клетки. Этот аспект образа использует Д.Н. Санджиев, который помещает в центр сюжета чайку, отчаянно пытающуюся прорваться ввысь сквозь колючую проволоку и частокол уродливых металлических балок. Даже не зная, что это работа из серии «Великая Отечественная», с первого взгляда на картину чувствуешь себя запертым в адских застенках Бухенвальда. И вспоминаешь легенду о жестоком рыцаре Като, похищавшем детей из деревень и превращавшем их в птиц, обреченных вечно кружиться во тьме над мрачными водами проклятого озера…

Более светлую сторону образа отражает работа А.В. Данилова «Вечер в саду» из серии «Мысли о XX веке». Розы в вазе, скрипка и юноша, задумчиво склонившийся над книгой, а за окном – цветущие деревья и парящий в небе голубь, как символ возможности, несмотря на все ужасы эпохи, обрести духовную свободу, причастившись к общечеловеческой культуре.

В изобразительном искусстве птица – не всегда символ. Она может быть лишь деталью пейзажа, как, например, в работах В.С. Шенделя «Весна пришла» и С.М. Никиреева «Земля весенняя». И все же при взгляде на парящую в небе стаю всегда щемит сердце.

Птица словно преображает любое пространство, наполняя его магией неземного бытия, как в гравюре Б.Л. Тулина «Конец лета», где чайки кружат над рыбаками Азова, расправляющими рыболовные сети.

Или усиливает ощущение трогательности любви, как в литографии В.П. Раткина «На краю Земли», где доверие чайки к парню и девушке в полушубках подчеркивает близость между ними. Недаром эвенки и якуты издавна считали птицу олицетворением человеческой души.

Прочувствовать ноты особой духовности, которыми заполнили оба зала музея парящие на полотнах птицы, можно будет до конца февраля.