Николай Нюнюков: В футбол в Александровске играли на каждом пустыре!

Бесценные свидетельства очевидца довоенных соревнований на Сахалине

Вряд ли я ошибусь, если предположу, что со смертью Николая Ивановича Нюнюкова (он ушел из жизни в 2014 году) канула в прошлое целая эпоха. Ведь он был участником спортивных состязаний на Сахалине довоенного периода. Мне посчастливилось пообщаться с Николаем Ивановичем сначала по телефону, а потом и лично во время поездки в Новосибирск. Цепкая память ветерана сохранила множество любопытных подробностей, касающихся зарождения спорта на нашем острове…

– Николай Иванович, вы коренной сахалинец?

– Да. Я родился в селе Дербинское 17 апреля 1923 года. А за 36 лет до этого на Сахалин попал мой дед Михаил Лаврентьевич Нюнюков. В 1887 году по приговору Одесского военно-полевого суда он был сослан на каторгу. Дед, кстати, общался с Антоном Павловичем Чеховым, когда тот приезжал на остров. В 1890 году Михаил Лаврентьевич был старшим конюхом Мало-Тымовской тюрьмы, возил Чехова по всему Тымовскому округу. Позднее дед поделился с журналистами своими воспоминаниями, которые в 1935 году были опубликованы в «Советском Сахалине» и перепечатаны в «Известиях». Я до сих пор храню вырезку из островной газеты.

– Вы, получается, на свет появились, когда на Севере Сахалина хозяйничали японцы?

– Так оно и есть. Я, конечно, о том периоде ничего не помню. Но мне очень многое про японцев рассказывал мой отец.

– Как вы познакомились со спортом?

– В конце 1920-х годов разошлись мои родители. Мне к тому времени уже пора было идти в первый класс. Вот отец и привез меня в Александровск. В столице острова я начал постигать азы спорта. Занимался футболом, бегал на лыжах и коньках.

– Где играли в футбол?

– Прямо на улице! Но после того, как нашу улицу замостили камнем, пришлось уйти на соседнюю, Красноармейскую, до которой еще не дошло это благо цивилизации. Ушли, потому что на замощенной улице играть босиком было невозможно. Только потом, когда я учился в старших классах, купил себе ботинки, оторвал каблуки и прибил к подошве металлические пластинки. Это были мои первые бутсы, если можно так выразиться.

– А как вообще обстояли дела с футбольной формой?

– Команды взрослых форму всегда имели неплохую. А вот у юношей ничего не было. Я только в 17 лет впервые сыграл в щитках под гетрами. До этого вместо них использовал книги. Так же поступали и все остальные.

– Какие команды были тогда на Сахалине?

– Первым появилось «Динамо». Оно было создано уже в конце 1920-х годов. Затем появились «Прибой» и «Буревестник». «Прибой» – это команда рыбников, «Буревестник» – «Сахалинторга». А уже в середине 1930-х годов команд стало гораздо больше.

– Какие состязания тех лет вам особенно запомнились?

– Сначала в Александровске проводились только чемпионат города, весенние и осенние турниры. А в 1934 году была организована первая спартакиада. Это дало большой толчок популяризации и развитию футбола. На всех матчах спартакиады собиралось по нескольку тысяч болельщиков. А особый интерес вызывало то, что в ней принимали участие команды из Охи и Де-Кастри. Если мне не изменяет память, то это был первый случай, когда на Сахалин прибыла команда с материка. Естественно, что матчи с ее участием пользовались повышенным интересом.

– Подробности турнира помните?

– Отчетливо помню, что накануне турнира сборная Александровска ездила на два товарищеских матча в Оху. Сейчас в это трудно поверить, но поездка продлилась почти месяц! Только в одну сторону добирались 11 дней. А все из-за отсутствия между городами транспортного сообщения. Охинцы, видимо, учли это, и на спартакиаду прибыли на катере из Николаевска-на-Амуре, где они накануне турнира провели ряд товарищеских матчей. Ну а наши футболисты, вернувшиеся из Охи, были о сопернике не самого лучшего мнения. Говорили, что, мол, охинцы и правил-то толком не знают, бегают толпой за мячом и постоянно грубят. Кто же мог предположить, что именно команда Охи и выиграет спартакиаду? Но так в итоге и получилось. В финальном матче она проиграла Де-Кастри, но так как гости с материка выступали вне конкурса, то чемпионом была объявлена Оха. Кстати, в этом матче не обошлось без казуса. Футболисты так старательно били по мячу, что привели его в совершенно непригодный для игры вид. Дали запасной мяч, но и его постигла та же участь. Пришлось объявлять перерыв в матче, так как в наличии было всего лишь два мяча. Пока бегали по городу в поисках еще одного, наступили сумерки. Так что доигрывали команды практически в темноте.

– У Де-Кастри была сильная команда?

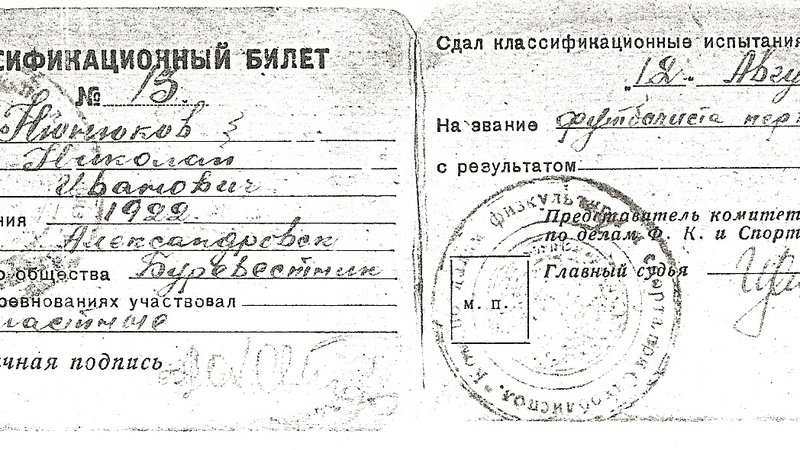

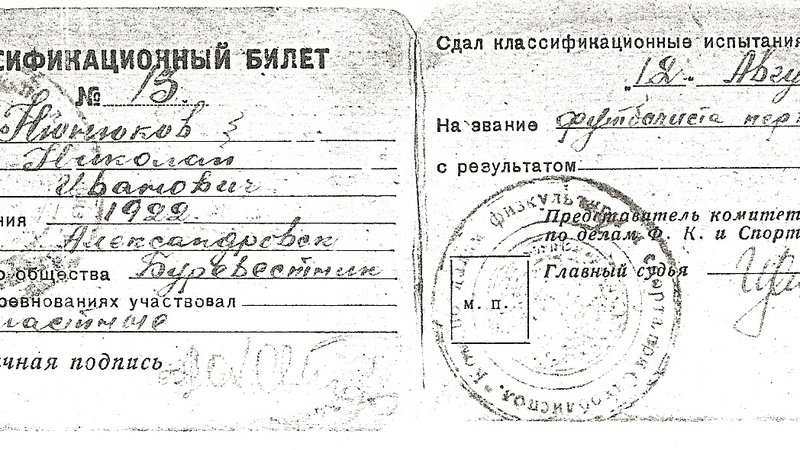

– Не скажу, что особо сильная, просто она играла немного в другой футбол, более техничный. Поэтому неудивительно, что гости с материка выиграли все матчи, а в одном из них добились большого преимущества – 13:0. А вот сразу после турнира сборная Александровска сыграла с гостями товарищеский матч, который завершился вничью – 4:4. Кстати, чуть позже из Де-Кастри по вербовке на работу в столицу Сахалина приехали Глеб Беломестнов, Павел Балдуев, Петр Турдаков, Павел Орчаков. Они стали играть заметную роль на футбольных полях острова, многое сделали для роста его уровня. Петр Турдаков, кстати, впоследствии стал председателем комитета по делам физкультуры и спорта. У меня хранится классификационный билет первого разряда с его подписью.

– А где проходили спартакиадные баталии?

– И этот турнир, и все остальные соревнования тех лет проводились на площади имени 15 Мая возле памятника Ленину, напротив здания НКВД. Стадиона как такового в те годы в Александровске не было.

– За какую команду играли вы?

– В 1936 году мой одноклассник Сергей Логинов, с которым мы сидели за одной партой, уговорил меня пойти записаться в футбольную секцию «Прибоя». Нас приняли, но в 1937 году я перешел в «Буревестник», за который и выступал до 1942 года. Сначала это была юношеская команда, а в 1940 году перешел во взрослую. В том году, кстати, мы вышли в финал Кубка области, где, к сожалению, проиграли динамовцам.

– А на материк приходилось ездить?

– Только один раз! Было это в 1939 году, когда «Буревестник» принял участие в Кубке Дальнего Востока среди юношеских команд. Так как в Александровске не было условий для принятия команд с материка, то все матчи мы сыграли в Хабаровске. В первом матче выиграли у «Водника» (Хабаровск) – 1:0. Я забил победный гол. А незадолго до финального свистка меня и Михаила Цуренко судья удалил с поля за разговоры. Правда, это не помешало нам продолжить выступление в турнире. На следующей стадии (это был уже четвертьфинал) мы встречались с хабаровским «Спартаком». Наше противостояние растянулось на два матча. В первом была зафиксирована нулевая ничья, а во втором за «Спартак» вышли новые игроки, как нам тогда казалось, из взрослой команды. Но доказать этого мы не смогли. Не забывайте, что играть нам пришлось на чужом поле. Естественно, что судейская коллегия поддерживала своих. В общем, мы проиграли (2:3), и выбыли из розыгрыша. Кстати, с нами в Хабаровск ездила и взрослая команда, но вот с кем она играла, я вам уже и не назову.

– Команды с Сахалина часто выезжали на материк?

– Крайне редко. Помимо поездки «Буревестника» в Хабаровск я помню разве что выезд сборной области на спартакиаду во Владивосток в 1933 году, да участие «Динамо» (Александровск) в турнире в Николаевске-на-Амуре в 1940 году. А в 1928 году, то есть еще до того, как мы с отцом перебрались в Александровск, сборная области выезжала в Николаевск-на-Амуре. Об этом мне в середине 1930-х годов рассказали футболисты, участвовавшие в поездке.

– На острове команды с материка появлялись?

– Про приезд Де-Кастри я уже рассказал. А в 1936 году в Александровске побывала сборная Николаевска-на-Амуре. Вначале она проиграла сборной города – 1:3. В этом матче уже в первом тайме судья назначил четыре пенальти. Наши футболисты обе попытки реализовали, а гости оба раза пробили мимо цели. Затем гости нанесли поражение «Буревестнику» (6:1) и уступили «Динамо» (0:2). В конце 1930-х годов, точнее, извините, не вспомню, приезжал «Прибой» из Николаевска-на-Амуре. Но самый большой ажиотаж вызвал матч против команды английского судна «Атлантик-Сити» в 1936 году. Против нее на поле вышла сборная города, за которую выступали Турдаков, Малишевский, Гвоздев, Виктор Смуров, Селезнев, Лобанов, Балдуев, Гостынский, Арчаков, Подвысоцкий, Беломестнов. Наши футболисты добились крупной победы – 6:1. Вот этот матч и турнир спартакиады 1934 года сделали футбол на Сахалине необычайно популярным. Не будет преувеличением, если я скажу, что в городе тогда играли буквально на каждом пустыре.

– Вы до сих пор помните состав той команды?

– Нет, конечно. Просто я перед вашим повторным звонком перебирал бумаги тех лет и нашел газетную вырезку с отчетом об этом матче. Из нее я вам состав и зачитал.

– Кого считали лучшими футболистами Сахалина довоенной поры?

– Вратаря Петра Турдакова из «Буревестника», полузащитников Павла Орчакова, Глеба Беломестнова (оба – «Буревестник»), Михаила Смурова («Динамо»), центрального нападающего Николая Смурова («Динамо»).

– Приглашали ли кого-то из островных футболистов в дальневосточные команды?

– К сожалению, нет. Потому что в таком случае им, вполне вероятно, удалось бы остаться в живых. А так очень многих футболистов расстреляли в ходе репрессий 1937–1938 годов, а позже ряд спортсменов погиб на фронтах Великой Отечественной войны.

– Какими еще видами спорта вы в те годы увлекались?

– Лыжами, хоккеем с мячом. Правда, тогда он назывался просто хоккеем, потому что никакого другого у нас в стране не было. С хоккеем с шайбой я познакомился уже после войны в Новосибирске. В Александровке заливались катки на речке и на площади имени 15 Мая. На них-то мы и играли. Главным турниром считался Кубок города. Могу сказать, что «Буревестник» регулярно становился его обладателем. Зимние виды спорта были на Сахалине необычайно популярны, чему способствовали всевозможные фестивали и праздники. Например, в начале 1939 года был проведен карнавал. Это было чудесное зрелище. Ни до ни после я такого не видел. Один из спортсменов, помню, ходил по льду на полутораметровых ходулях, другой водил большую куклу на коньках. Кроме того, зрители посмотрели различные показательные выступления. На этом карнавале побывал едва ли не каждый житель города.

– Вам довелось воевать?

– Я служил в Приморском крае, в 158-м Кутузовском стрелковом полку 198-й стрелковой дивизии 25-й армии, охранял границу. Был артиллеристом, а точнее, разведчиком-вычислителем. Могу сказать, что до Сталинградской битвы на границе было очень напряженно, японцы часто провоцировали нас. А вот после Сталинграда, когда война повернула вспять, нам стало полегче. Призвали меня в армию 15 августа 1942 года. А за три дня до этого мне присвоили первый разряд по футболу.

– В 1941 и 1942 годах какие-то соревнования на Сахалине проходили?

– Нет, только товарищеские матчи. Играть было некому, почти все ушли на фронт. В начале лета 1942 года мы выезжали в Кировское на товарищескую встречу с летчиками (там, кстати, служили братья Смуровы). Так даже 11 человек набрать не смогли, поэтому и пришлось выходить на поле в усеченных составах. Но это я вам про футбол рассказываю. А вот по другим видам спорта соревнования проводились. Например, по лыжам, конькобежному спорту, легкой атлетике.

– В армии футбольные навыки пригодились?

– А как же! Я регулярно участвовал в соревнованиях. В 1944 году стал чемпионом и обладателем Кубка 25-й армии.

– После войны, насколько я понимаю, на Сахалин вы уже не вернулись?

– Не вернулся. Демобилизовался я в 1946 году, но еще раньше из письма двоюродного брата, Михаила Цуренко, я узнал, что моя жена меня не дождалась, сошлась с другим мужчиной и подала на развод. Из-за ее предательства я и решил уехать куда-нибудь подальше. Но в молодости душевные раны заживают быстро, и вскоре мое сердце покорила другая девушка. Звали ее Мария, а родом она была из Самарканда. Демобилизовались мы вместе и поехали к ней в Узбекистан. Но там, к сожалению, мне не понравилось отношение ее родни к русским. Чувствовалось некоторое пренебрежение. Словом, собрал я свои небольшие пожитки и задумался: «Куда ехать?». Пришел на вокзал, посмотрел расписание. Оказалось, что денег у меня хватает только до Новосибирска. Туда я и приехал. Было это в январе 1947 года. Пришел устраиваться на работу на самолетостроительный завод, сделали запрос в Александровск, оттуда подтвердили, что до войны я был старшим нотариусом. Меня поселили в общежитие, и началась новая жизнь.

– Спорту в ней место находилось?

– Конечно! Я и в футбол играл, и на лыжах бегал, и в хоккей играл. Причем открыл для себя новый вид спорта – хоккей с шайбой. На Сахалине-то мы его не знали.

– И как успехи?

– В лыжных гонках я выполнил норматив мастера спорта. Но звание мне не присвоили, так как на соревнованиях не было судьи республиканской категории. Это меня сильно расстроило, и впоследствии я в состязаниях по лыжным гонкам не участвовал. В футболе и хоккее успехи, конечно, поскромнее, но тоже кое-чего добиться удалось. В хоккее наша команда дважды завоевывала титул чемпиона РСФСР. Но я, к сожалению, оба раза не ездил на финал. Финалы в те годы (середина 1950-х) проводились в конце марта – начале апреля, а меня в это время не отпускали с работы, так как нужно было сдавать квартальные отчеты. А вот в зональных турнирах первенства РСФСР (что соответствует чемпионату Сибири) мне побеждать довелось.

– А в футболе?

– В 1947 году команда «Крылья Советов» принимала участие в первенстве СССР среди команд мастеров второй группы. В нашей зоне было десять команд. Сыграли мы неудачно, заняв последнее место. Но это объяснимо. Из-за того, что предприятие было секретным, футболистов не выпускали на выездные матчи. Я был в их числе.

– После этого команда была исключена из числа участников первенства СССР?

– Да, это так. Поэтому мы стали бороться за награды чемпионатов Новосибирска и Сибири. Дважды (в 1954 и 1955 годах) выходили в финал первенства РСФСР. В 1954 году «Дзержинец» выиграл чемпионат Сибири. В турнире участвовали девять команд из Новосибирска, Кемерово, Сталинска (так в те годы назывался Новокузнецк), Барнаула, Омска, Томска, Красноярска и Иркутска. Причем нам удалось опередить второго призера на восемь очков! В финал вышли 10 команд. На предварительном этапе они были разбиты на две подгруппы. В своей подгруппе мы заняли только третье место и выбыли из дальнейшей борьбы за медали. Обидно было. Два матча (с командами из Ступино и Таганрога) «Дзержинец» проиграл с минимальным счетом (0:1), пропустив оба гола от очень сомнительных пенальти. Поэтому даже победы с крупным счетом (над представителями Воронежа и Зеленодольска) в двух оставшихся поединках ничего не решали. Но, видимо, многим было понятно, что нас засудили, так как по итогам сезона в список 33-х лучших футболистов среди команд КФК вошли сразу два наших игрока!

– Наверное, вы надеялись, что в следующем году выступите лучше?

– Так и было. Но, к сожалению, наш результат оказался чуть хуже прошлогоднего. В чемпионате Сибири «Дзержинец» завоевал серебро, а в финальном турнире в Сталинграде мы заняли четвертое место в своей подгруппе.

– В каких еще турнирах участвовала ваша команда?

– Во многих. К примеру, в середине 1950-х годов мы три года подряд становились обладателями Кубка облсовпрофа. Запомнился выезд в Караганду, где проходил турнир, посвященный Дню шахтера.

– В 1957 году команда из Новосибирска стала участником первенства СССР среди команд класса Б. Почему это были не «Крылья Советов», а «Сибсельмаш»?

– Решение принимал областной спорткомитет, который сделал выбор в пользу «Сибсельмаша», обосновав это тем, что у нас команда к тому времени стала старой и бесперспективной.

– Как вы считаете, это так и было?

– Могу сказать, что лучшие годы нашей команды были действительно уже позади. В середине 1950-х годов к нам перешли игроки из «Динамо» и ОДО (эти команды были расформированы в 1953 году после смерти Сталина). Они, конечно, были и опытнее, и техничнее. Но с их приходом исчез коллектив, команда разбилась на группировки. Поэтому постепенно и результаты наши становились только хуже.

– Когда вы закончили активные выступления?

– В официальных соревнованиях я закончил выступать в 1961 году, когда мне было 38 лет. После завершения игровой карьеры я стал тренером, многие известные новосибирские спортсмены меня считают своим первым наставником. Попутно я еще почти четыре десятка лет участвовал в матчах ветеранов. Последний раз выходил на поле в 1997 году. Мне тогда исполнилось 75 лет. Так что жизнь в спорте я прожил большую.

– Сахалин вспоминаете?

– Вспоминаю, и очень часто. С трудом представляю себе современный остров. После призыва в армию в 1942 году я был на Сахалине всего два раза: в 1970 и 1980 годах. Потом еще долго переписывался с друзьями, созванивался по телефону. Сейчас, увы, ни звонить, ни писать мне в Александровске некому, время берет свое. Хорошо, что вы позвонили, напомнили о юности, турнирах, друзьях…